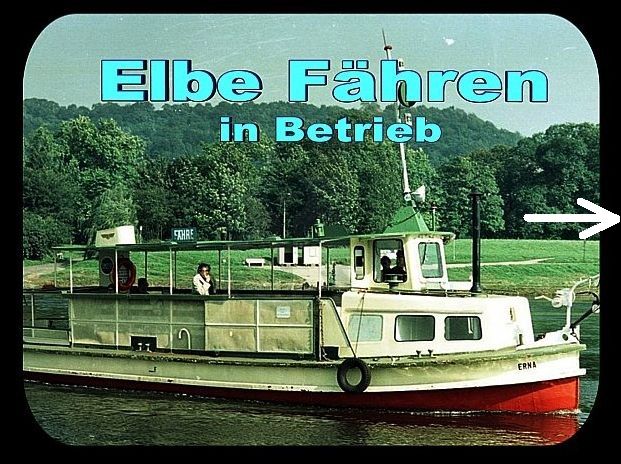

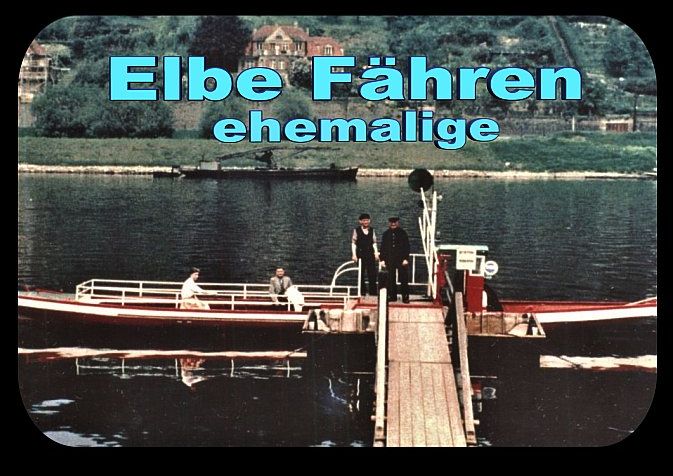

Die Suche nach Dokumenten zu (ehemaligen) Faehren, Schiffs- Wassermuehlen, Haefen,

Werften, Schiffbauplaetzen und Einfahrten erfolgt über

www.faehren-der-oberelbe.de

bzw.über die mobile Handyversion

http://www.elschi.de/ferry.php oder ueber Texteingabe in der Google Suchleiste oder durch

Auswahl eines Symbols in der geöffneten personalisierten Googlebasiskarte. Nach anklicken eines Symbols

https://t1p.de/sduw oeffnet sich

dort auf der linken Seite ein Fenster mit ausgewaehlten Daten zum

aufgerufenen Objekt. (Handybenutzer muessen bei Google angemeldet sein)

Durch weiteres Klicken auf den Link in der Beschreibung, oeffnet sich eine

Originaldokumentation mit Fotos/Videos. Den Inhalt hat Klaus Stein aus

versch. Archiven zusammengetragen und oft aus dem Mittelhochdeutschen

uebersetzt. Ausser den Besitzverhaeltnissen und wichtigsten technischen

Daten, wird ein Abriss der Geschichte der Objekte illustriert.Teile von

Sachsen-Anhalt und Thueringen gehoeren jetzt auch zum behandelten Gebiet.

Rueckblick in die Geschichte der

Schiffahrt der oberen Elbe

Fluesse zu ueberwinden war bereits in

frueher Zeit der Wunsch vieler Anwohner grosser und kleiner Fluesse.

Die aeltesten und zuverlaessigen Aufzeichnungen ueber die vom Norden

herziehenden Germanen stammen aus dem 1. Jahrhundert unserer Zeitrechnung.

Das diese Voelkerstaemme beim Einzug in unser heutiges Gebiet die Fluesse an

bereits bekannten Fuhrten ueberquerten, ja mit Sicherheit auch Faehren nutzten,

davon koennen wir ausgehen.

Es wurden

sogenannte Einbaeume, aber auch zusammengebundene Staemme verwendet. Dabei stellte

man fest, dass mit mehreren Staemmen eine gehoerige Last befoerdert werden konnte.

Andererseits war ein Einbaum leichter zu steuern.

Auch spaeter nach der grossen Voelkerwanderung, als sich die aus dem Osten

kommenden Slawen bei uns niederliessen, war der Fluss furr den Handel von grosser

Bedeutung.

Wann kann man eigentlich vom

Beginn der Schiffahrt sprechen? Bei einigen zusammengebundenen Staemmen

sicherlich nicht. Dabei handelt es sich um Fluss. Dieses Thema moechte ich mit

streifen, aber nicht behandeln.

Die Aelteste

Kunde einer Elbschiffahrt, ist wohl die vom Jahre 805, der Zug von Karls des

Grossen vierter Heeresabteilung mit einer grossen Flotte die Elbe von der Muendung

aufwaerts bis Magdeburg.( M.G.H.SS.I.S.308 )

Dieses Unternehmen zeigt, dass die Elbe als Transportweg zu dieser Zeit zwar

beschwerlich, aber auch relativ sicherer war als die unbefestigten Landwege.

Die zweitaelteste Nachricht bezieht sich auf

das Jahr 981 . Am 21. Mai desselben starb der erste Erzbischof von Magdeburg

Adalbert auf der Reise.

Also muss doch der

Schiffahrtsweg von Halle bis Magdeburg nicht nur gut ,sondern sogar sicherer als

der Landweg gewesen sein, sonst haette man eine so "hohe Leiche", ihm nicht

anvertraut.( M.G.H.SS.S.155 )

Am 7.Februar 983 erhielt der Bischof zu

Meissen das Zollrecht auf der Elbe von Meissen bis Belgern.

Der Zoll ist vermutlich kein Marktzoll, sondern entweder ein Faehrzoll oder ein

Elbgeleit zum Burgward gehoerig.

Von einer

geordneten Schiffahrt konnte dabei nicht gesprochen werden. Die Zolleinnahmen

beliefen sich gewiss nur auf die Einnahmen aus dem Verkehr quer zum Strom, also

aus dem Faehrverkehr.

Das die Slaven Fischfang betrieben,davon

zeugen noch heute erhaltenen Namen wie: Die

Ortsnamen Zehren = ceren bedeutet Senknetz.

Auch der Ortsname Kreinitz stammt von Rand oder Landestelle ab, er

zeigt uns, dass die Elbslaven den Fluss bis in diese Richtung zum Handel nutzten.

Die Slavischen Fischer bauten sich flachgehende kleine Boote mit niedrigem Bord.

Derartige Boote wurden noch um 1920 in unserer Gegend zum Fischfang benutzt.

Das den Slaven die Floesserei nicht unbekannt war, davon schreibt A.v.Minkwitz in

der

Geschichte von Pillnitz 1893 . Er berichtet von einem Flossplatz Plauen

genannt zwischen Soebrigen und Pillnitz.

Viele Namen, heute noch gebraeuchlich, sind slavischen oder wendischen Ursprungs.

So koennen wir heute davon ausgehen, dass bereits diese beiden Voelkergruppen eine

kleine Art der Schiffahrt betrieben. Denn viel mehr war bei dem noch

unreguliertem Fluss, nicht oder nur unter grossen Antrengungen moeglich.

Dabei wurden die Boote stromaufwaerts gezogen.

Die Schiffszieher und Pomaetscher, hatten noch bis zum Beginn der Dampfschiffahrt

ihr Auskommen an unserem Fluss.

Pomaetscher stammt von Hilfe ab.

Die

Seite mit dem Siegel der Urkunde, mit welcher Kaiser Otto II. dem Bischof zu

Meissen das Zollrecht verlieh. Der Fluss noch nicht reguliert also mit vielen Sandbaenken,Hegern oder wie sie

sonst noch genannt wurden. Die Fahrzeuge

recht klein so dass sie von Menschen gezogen werden konnten.

Auch Meissen hatte 1285 bereits eine Bruecke

ueber die Elbe wie hier auf einem Gemaelde zu sehen ist.. Der Fluss selbst war aber

auch hier noch nicht reguliert.Quelle : Kopie Meissner Ansichten v.C.W.Arldt

Mitte des 11.Jahrhundert begann ein reger Karawanenhandel. Auch Meissen soll um

1000 einer der Orte gewesen, an welchem der Handel auf der Strasse mit dem Handel

auf dem Wasser zusammen traf.

Um diese Zeit duerfte die Stadt auch das Niederlags - oder Stapelrecht erhalten

haben. Reger Schiffsverkehr wie wir ihn uns vostellen, ist seinerzeit nicht

gewesen. Das verhinderten schon die Polen und Boehmenkriege.

Auch als 1089 Heinrich von Eilenburg das Lehen ueber die Mark Meissen erhielt, gab

es auch in dieser Gegend keinen Frieden.

Innere Kaempfe sorgten dafuer, dass sich Wirtschaft und Handel nur maessig

entwickelten.

Ende des 12. Jahrhunderts, als sich in der Freiberger Gegend der Bergbau

entwickelte, wirkte sich diese auch guenstig auf den Handel aus.

Das in den Bergen geschlagene Holz, die in den Huetten und Haemmern entstandene

Erzeugnisse zogen logischer Weise den Handel mit sich.

Nicht zuletzt durch die Lage am Ausgang des Elbsandsteingebirges und an einer

alten Handelstrasse gelegen , erhob Heinrich der Erlauchte um 1240 Pirna zur

Stadt, die sich dadurch zu einem regen Umschlagsplatz entwickelte.

Das erhaltene Stapelrecht,von den oft wechselnden Landesherren geschuetzt ,

ergaenzte die Vorteile die diese Stadt ueber lange Zeit hatte.

In der Folge dieser wirtschaftlichen Entwicklung, entstanden Bauten wie die

Kreuzkirche 1265, Schloss Dresden 1268, Augustusbruecke 1287 und auch die Meissner

Bruecke 1291 aber auch die Kloester in Meissen und Seusslitz.

Wobei wir uns nicht sicher sind, dass die 1287 erbaute Augustusbruecke, nicht

bereits schon die zweite Bruecke an dieser Stelle ist.

Die entstehende Bautaetigkeit brachte es mit sich, dass sich nun auch zwangslaeufig

die Schiffahrt entwickelte. Talwaerts wurden im 13.Jahrhundert Steine, Holz,

Holzkohle und Erzeugnisse aus den Eisenhuetten im Erzgebirge transportiert.

Bergwaerts kamen Fisch, Getreide, Salz und viele andere Kaufmannsgueter.

Ueber die groesse der Fahrzeuge sind wenig Angaben in der Archiven zu finden. Vom

14.Oktober 1465 finden wir in einer Kaemmereirechnung zum Bau eines Schiffes, des

sogenannten Kuechenschiffes fuer die Stadt Dresden, folgende Angaben : Laenge 16,00

Meter, Breite 2,5 Meter mit einer Tragfaehigkeit von ca 1000 Zentner.

Nach dem Frieden von Luneville 1803 wurden die Rheinzoelle abgeschaft, und die

Anliegerstaaten verpflichtet fuer die Schiffbarkeit auf ihrem Territorium zu

sorgen . Ferner sollte nur eine einmalige Taxe von den Schiffern verlangt

werden.

Bei den Verhandlungen zum Pariser Frieden 1814 sind im 2. Satz des 3. Artikels

die Massregeln fuer einen Aufschwung der Schiffahrt festgelegt worden.

Der Artikel sagt : " Auf dem kuenftigen Congress soll die fuer den Rhein

getroffenne Feststellung gleichmaessig auf alle anderen Fluesse , welche in ihrem

schiffbaren Laufe verschiedene Staaten trennen oder durchstroemen ,ausgedehnt

werden ."

Fuer Sachsen ging Koenig Friedrich August bereits unter dem 4.Dezember 1817 einen

wichtigen Schritt in Richtung freie Schiffahrt :

Eine Illustration zeigt, wie muehselig die damals noch sehr kleinen

Schiffe, stromaufwaerts gezogen werden mussten. In den seltensten Faellen war das

Elbufer aber so frei wie auf dieser Illustration. Meist waren die Ufer mit hohem

Gebuesch und kleinen Baeumen bewachsen. Gezogen wurden die Schiffe von den

"Schiffsknechten" oder von den "Bomaetschern". Die "Schiffsknechte" gehoerten zur

Mannschaft und mussten auch noch andere Arbeiten wie das Be-und Entladen

verrichten . Die "Bomaetscher" jedoch hatten Ihren Teil des Stromes an dem nur

sie Schiffe zogen, und das auch nur im Sommer, denn im Winter war zu dieser Zeit

keine Schiffahrt moeglich. In der Geschichte ist zu lesen, dass sich dann in

dieser Zeit die Bomaetscher nicht selten auch der Wegelagerei zu wandten, um

ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Spaeter, als die Schiffe etwas groesser gebaut werden konnten, setzte man Pferde

fuer das Treideln ein. Auf diese Art konnte man groessere Lasten bewegen, hatte

aber den Nachteil, dass viele der Bomaetscher ihre Arbeit verloren. Wer die

Schiffahrt kennt, weiss das es dabei nie zimperlich zuging, Gefuehlsduseleien wie

heute waren damals undenkbar. Demzufolge kam es nicht selten vor, dass in

Richtung der Treidelpferde mehr oder weniger Steine flogen. Aus Sicht der

Bomaetscher verstaendlich.

Das Ende der Segelschiffahrt und den Leinzug war mit der Einfuehrung der

Kettenschleppschiffahrt 1873 besiegelt. Oberhalb Dresdens hatte sich jedoch noch

fuer kurze Zeit der Pferdezug gehalten.

Der sich mit der Einfuehrung der Dampfkraft in der Schiffahrt entwickelnde

Gueterverkehr wurde durch die Betriebseroeffnung der Eisenbahnstrecke Dresden -

Prag ueber Pirna,Tetschen und Aussig (in den Jahren 1848 - 1851) leicht

beeintraechtigt.

Fuer Waren, welche nicht an bestimmten Lieferterminen gebunden waren , blieb der

Wasserweg der guenstigste.

Am 18.Oktober 1865 erhielt die "Hamburg - Magdeburger Dampfschiffahrts -

Kompagnie" von der Preussischen Regierung die Konzession zum Betrieb der

Kettenschleppschiffahrt. 1866 begann der Probebetrieb auf der 5,5 km langen

Strecke von Magdeburg Bukau - Magdeburg Neustadt.

Die Herren Fiedler,Bellingrath und Genossen erhielten 1868 von der Saechsischen

Regierung die Konzession fuer die Saechsische Elbe und gruendeten die

"Kettenschleppschiffahrt der Oberelbe". Der erste Teil dieser Strecke von

Loschwitz - Merschwitz konnte 1869 mit zwei Kettenschleppern den Betrieb

aufnehmen.

Die schmiedeeisernen Ketten wurden in zwei Staerken (22mm und 25mm) von je zwei

Firmen in England geliefert.

Die ersten beiden Kettenschlepper wurden je einer bei der Maschinen - und

Schiffbauanstalt Otto Schlick in Dresden und bei der Maschinenfabrik Magdeburg

Buckau gebaut und geliefert.

Betraechtliche Schwierigkeiten bereiteten der Kettenschleppschiffahrt die

vorhandenen Kettenfaehren. Davon gab es 1870 allein auf der Saechsischen Strecke

der Elbe 18 Stck. Versuche, die Kreuzung der Kette der Faehren und der Kette der

Schleppschiffahrt zu ermoeglichen schlugen fehl.

Dieser Konfliktzustand konnte erst durch die Laengsfuehrung der Kette bzw.des

Seiles bei den Faehren, geloest werden.

Im Oktober 1871 konnte der Betrieb an der Kette auf der gesamten Strecke

(330,750 Km) von der Saechsisch - Boehmischen Grenze bis Magdeburg in Betrieb

genommen werden.

Nachdem am 05.November 1873 auch die Saale von Calbe bis zur Muendung in die Elbe

(22,5 Km) mit der Kette belegt war, standen der Gesellschaft bereits 13

Kettenschlepper zur Verfuegung.

Der erheblich groessere Wirkungsgrad des Kettenschleppers in oekonischer Beziehung,

gegenueber dem Radschlepper, wird durch die enorm hohen Unterhaltungskosten des

Kettenschleppers und der Kette, wieder aufgehoben.

Die Kette des Teilstueckes Magdeburg - Schmilka musste bereits im Jahre 1874

teilweise ausgetauscht werden.Es sollte noch schlimmer kommen. Die Kette dieses

Teilstueckes hatte eine Laenge von 330,75 Km, doch bereits 1873 stellte man fest,

dass sich die gesamte Kette um 7,5 Km infolge der Materialermuedung, verlaengert

hatte.

Bis zum Jahr 1885 wurde die Kette mit staerkeren Gliedern (26mm und 27mm)

erneuert. Die freigewordenen Kettenteile wurden auf der Saale verwendet.

Mit der Leitungssteigerung der Schlepper stieg zwangslaeufig auch die

Ladefaehigkeit der Lastkaehne. Die bisher gebraeuchlichen boehmischen Zillen:

Kleiner Kahn (Zille) konnte zwischen 2 bis 20 Lasten laden (1 Last = 40 Zentner)

Grosser Kahn konnte bereits bis zu 40 Lasten laden.Vorausgesetzt es war der

noetige

Wasserstand vorhanden.

Die Besatzung der grossen oder mittelgrossen Kaehne bestand in der Regel bei einer

Talfahrt aus 1 Steuermann und 3 Schiffsknechten.

Mit dem Einsatz weiterer Radschlepper wurden Kaehne generell bergwaerts

geschleppt.

Bis in die 1960er Jahre fuhren selbst 800- 1000 t Kaehne talwaerts beladen ohne

Schlepper. Die leeren Kaehne wurden an der kurzen Trosse zu Tal geschleppt.

Mit dem 1.Januar 1880 ueberraschten die deutschen Eisenbahnen mit einer

veraenderten Tarifpolitik die gesamte Schiffahrt. Die dadurch entstandenen

Erschwernisse, mussten durch veraenderte Verkehrbeziehungen ausgeglichen werde.

Durch die Einfuehrung kombinierter Tarife wollte man der neuen Tarifpolitk der

deutschen Bahnen entgegnen und somit eine groessere Guetermenge der Schiffahrt

zuzufuehren.

Im April 1881 gruendete sich in Wien die "Oestereichische Nordwest-

Dampfschiffahrts - Gesellschaft". Im gleichen Jahr kaufte sie die

"Elbschiffahrts - Gesellschaft" zu Dresden. Damit war ein weiterer Schritt zum

Kauf der "Prager Dampfschiff - und Segelschiffahrts - Gesellschaft" getan. Am

12.Dezember kam es zum Abschluss des Vertrages.

Mit dem Kauf der ehemaligen "Saechsischen Dampfschiffs - und Maschinenbauanstalt

"Dresden - Neustadt (ehemals Otto Schlick) war das Unternehmen in der Lage

Schiffsreparaturen und Neubauten selbst auszufuehren.

Neben diesem, zu dieser Zeit das groesste Schiffahrtsunternehmen der Oberelbe,

gruendete sich 1883 auf Anregung der Schiffseigner : K.Boehmer u. F.Fleck in

Dresden, C.F.Hering Riesa, und J.G.Duemling Schoenebeck die

"Dampfschleppschiffahrts - Gesellschaft vereinigter Schiffer in Dresden". Damit

sollte eine Befreiung der Privatschiffahrt von den beiden grossen Gesellschaften

erreicht werden.

Um den wirtschaftlichen Druck durch die Oestereichischen Nordwest -

Dampfschiffahrts - Geselschaft (war Bestandteil der Oestereichischen

Nordwestbahn) zu entgegnen, vereinigten sich am 24 September 1881 die:

Elbdampf - Schiffahrts - Gesellschaft Dresden,

Hamburg - Magdeburger -Dampfschiffahrts - Kompagnie,

Kettenschleppschiffahrt Oberelbe zu der neuen Firma "Kette, Deutsche

Elbschiffahrts - Gesellschaft".

Diese neue Gesellschaft konnte 1882 ihren Betrieb mit einer recht ansehnlichen

Anzahl von Fahrzeugen aufnehmen.

Die Gesellschaft verfuegte ueber :

Fuer den Betrieb auf der Elbe

25 Stck Kettenschlepper

623,75 Km Schleppkette (Schmilka - Hamburg)

14 Stck Radschleppdampfer davon 4 Hafenschlepper 1 Inspektionsdampfer

8 Stck Eilgutdampfer

1 Stck Personendampfer

150 Schiffer mit 58210 Tonnen Ladefaehigkeit

7 Stck Leichterschiffe

8 Stck Materialschiffe

Fuer den Betrieb auf der Saale

3 Stck Kettenschlepper

107,16 Km Schleppkette

Mit der Einfuehrung der Schleppschiffahrt (Kette und Rad) konnte der Schlepplohn

zwischen 1871 - 1880 drastisch gesenkt werden.

So konnten die Transportpreise bei einer Bergfahrt zwischen Hamburg - Dresden

bei :

100 Kg Roheisen von 110 Pf. auf 105 Pf.

100 Kg Getreide von 125 Pf. auf 80 Pf.

100 Kg Baumwolle von 150 Pf. auf 95 Pf.

100 Kg Harz von 140 Pf. auf 90 Pf.

100 Kg Petroleum von 160 Pf. auf 105 Pf.

In ungefaehr der gleichen Hoehe konnten die Preise bei der Talfahrt gesenkt

werden. Was den Wirkungsgrad der beiden Schlepperarten betrifft, so wird der

groessere Wirkungsgrad des Kettenschleppers in oekonomischer Beziehung, durch

dessen hoehere Unterhaltungskosten aufgewogen.

Ein Schleppzug mit Kettenschlepper benoetigte von Magdeburg - Dresden 52 - 72

Stunden.

Ein Schleppzug mit Radschlepper benoetigte fuer diese Strecke 120 Stunden.

Herkunft : Schaluppe, Faehre

Kaehne, Floesse und andere Hilfsmittel wurden schon von jeher zur

Ãœberwindung von Fluessen und Seen genutzt. Insbesondere an allseits

bekannten Handelswegen wie zum Beispiel den Salzstrassen, wurden

Faehren zum Ãœbersetzen von Mensch, Tier und Waren genutzt. Anfangs nur

mit Muskelkraft spaeter dann wurden die Schaluppen, Kaeffer, Pram und wie

diese sonst noch genannt wurden mit Segel bewegt.Schon in der Zeit der

Slaven gab es bereits Faehren,.Namen wie Promnitz (Prom = Faehre) bei

Riesa, zeugen davon.

Unsere Vorfahren,die nach den Slaven diese Gebiete bevoelkerten gaben

vielen Orten Namen in denen das Grundwort Faehre enthalten waren.So unter

anderen Wendischfaehre bei Bad Schandau, Niederfaehre bei Meissen,

Niederfaehre gegenueber von Seusslitz oder Diesbar wurde von Diebesfaehre

abgeleitet.

Die aelteste Erwaehnung von Faehrgeld im Pirnaer Amte ist von 1325 in einem

Privilegbrief.

Wagenfaehre

Funktionsweise

Eine Gierseilfaehre oder

Gierponte, wie diese Faehre auch genannt wurde, haengt an einem langen

Drahtseil, das sich kurz vor der Faehre aufteilt. Ein Seilende ist am Bug und

eines am Heck der Faehre befestigt. Veraendert sich nun die Laenge der Enden

zueinander, veraendert sich auch der Anstellwinkel der Faehre zum Strom. Dieses

Einstellen der Seilenden geschieht heute mit Motorkraft, im übrigen ist die

Faehre motorlos. Der Druck des anstroemenden Wassers draengt sie an das Ufer. Das

Drahtseil wird im Fluss verankert und fuer die Schifffahrt mit

Bojen markiert. Damit die

Fahrrinne frei bleibt, liegt der

Anker fuer das Drahtseil nicht in der Flussmitte.

Eine andere Technik ist die

Rollfaehre. Sie benutzt statt eines Y-Gierseils zwei getrennte Seile, die an

Laufkatzen oder

Laufrollen auf einer mit Hilfe von zwei an den Ufern stehenden

Pylonen hoch ueber dem Wasser gespannten Stahltrosse laufen, wodurch die

Flussschifffahrt nicht behindert wird. Nach diesem Prinzip funktioniert die

Faehre von

Polle an der Weser. Es gibt auch Gierseil-Rollfaehren mit nur einem Seil, wie

bei den Donaufaehren in

Matting (1854 gebaut)[1]

und der Solarflotte in

Ulm. Der Antrieb erfolgt in Polle durch zwei, in Matting und in Ulm nur

durch ein Ruder, die durch Eindrehen in die Stroemung des Flusses die gewuenschten

Kraefte erzeugen.

Wassermuehle

dabei handelt es sich um eine meist historische technische Anlage, die mittels

einer

Wasserkraftmaschine durch

Wasserkraft angetrieben wird. Bei der Anlage kann es sich um eine

Muehle im engeren Sinne handeln, in der etwas gemahlen bzw. zerkleinert wird

(Mahlmuehle),

oder um eine Muehle, in der sonstige Maschinen angetrieben werden (z. B.

Hammerwerk,

Saegemuehle,

Schleifmuehle,

Papiermuehle, Pumpwerk).

Fuer die Umsetzung der Wasserenergie in mechanische Arbeit kommen bei

historischen Muehlen fast ausschliesslich

Wasserraeder zum Einsatz; diese wurden in neuerer Zeit oft durch

Wasserturbinen ersetzt.

Das zum Antrieb noetige Wasser (Aufschlagwasser)

wird normalerweise einem

Fliessgewaesser entnommen. Je nach oertlichen Gegebenheiten sind zur Erhoehung

der Fallhoehe und zur Speicherung von Wasser

Teiche,

Stauwehre,

Kanaele oder andere Wasserbauwerke erforderlich

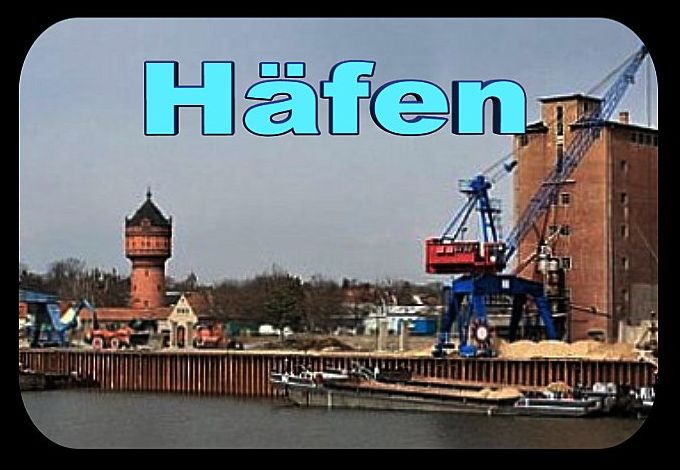

Ankerplaetze

Hafen, Einfahrt, Ankerplatz

Reeden auf Flusslaeufen (zum Beispiel dem Rhein) liegen ober- oder unterhalb

bestimmter Hafeneinfahrten, teilweise bis zu 5 km entfernt. Schiffe warten hier

auf die

Einfahrt

zum

Hafen,

Kanal oder

Fluss.

Andere Schiffe werden hier geleichtert (ihre Ladung auf kleinere Schiffe

umgeladen).

Ein

Hafen

ist ein Bereich an einer

Meereskueste

oder am Ufer eines Flusslaufes oder Sees, an dem Schiffe anlegen koennen. Meist

ausgestattet mit Anlagen zum Beladen oder Loeschen der Schiffe sowie weiterer

Infrastruktur und hafennahen Dienstleistungen in der Umgebung. Er besteht

insbesondere aus dem oder den

Hafenbecken

sowie aus

Kais

und

Molen.

Werden natuerliche Gegebenheiten genutzt, spricht man in diesem Abschnitt von

einem Naturhafen.

zurueck